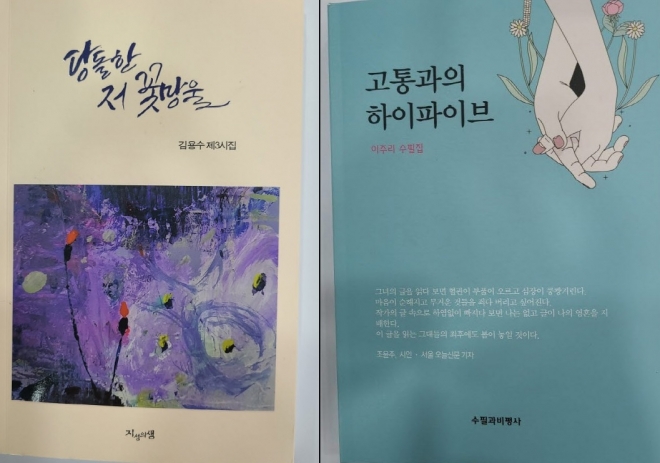

예인(藝人)이주리 수필가(시인)가 ‘고통과의 하이파이브’를 출간했다.

예인(藝人)이주리 수필가(시인)가 ‘고통과의 하이파이브’를 출간했다.

자신만의 색채와 필력을 갖춘 작가가 되기까지 끊임없는 연마(鍊磨)의 시간을 가졌으리라 짐작된다.

[그 아이는 생애 처음으로 떨어진 시험을 극복하지 못하고 학교에 한동안 나가지 않았다. 이유는 “창피해서 죽을 것 같아!”였다. 나는 그 애의 마음을 돌리려고 하지 않았다.

“그래, 너 자퇴를 하고 싶으면 해라. 하지만 저 꽃을 봐라. 저 꽃들은 창피하다고 봄에 꽃을 피우지 않는 것은 아니란다. 저 돌을 봐라. 저 돌들은 햇빛이 뜨겁다고 아프게 밟힌다고 저 자리를 피하지 않는단다. 내 딸이 저 꽃들만큼만 저 돌들만큼만 살아갈 수만 있다면 그동안 엄마의 고생이 헛되지 않았을 거라 믿는다” 그 후 아이는 다른 길을 선택했고, 지금은 유능한 직장인이 되었다. <천지가 꽃이다 일부>]

나는 꾹꾹 눌러도 더 이상 공간이 없어 꾸역꾸역 삐져나오는 삶의 진액을 풀어 스스로를 돌아보게 하고 더 진취적인 행동을 하게 만드는 작가에게 늘 숙연해지고 가슴이 떨린다.

그런 글을 읽다보면 혈관이 부풀어 오르고 심장이 쿵쾅거린다. 마음이 순해지고 무소유속으로 터벅터벅 걷고 싶은 충동을 느낀다. 무거운 것들을 죄다 버리고 싶어진다. 이주리작가의 글 속으로 하염없이 빠지다보면, 나는 없고 글이 나의 영혼을 지배한다. 세뇌파에 노출된 나의 최후처럼 이 글을 읽는 그대들의 최후에도 봄이 놓일 것이다. (수필과 비평사 출간)

휴머니스트 김용수 시인이 ‘당돌한 저 꽃망울’ 시집을 출간했다.

애처롭게 들리는 새소리에서 오선의 가락(假樂)이 보였다. 때론 저음이었다가 고음이었다가 어느새 청신경을 거쳐 특정 주파수의 소리에너지가 증폭 현상을 일으키고 있었다. 도시의 찌든 고막을 뚫고 들려오는 구슬픈 연가(戀歌)

[해바라기나 할까

밀려오는 졸음을 발길질하며 교정을 걷는데

‘꽃이란 꽃은 모두 이리 활짝 피어나는데,

‘이 환장할 봄날을 어쩌지요?’

수 년 째 교문 지키는 칠순의 수위 김씨

송곳니 가려워오는지 내 옷소매를 당기는 오후

담장 안 왕벚꽃, 일제히 웃음 터트린다]

<교단일기6 -사 월>

교단일기 6에서는 화자는 발길질을 하며 걷는다. 특별하게 목적지를 두지 않는다. 갓 태어난 봄날과 칠순의 수위 김씨를 불러 절묘하고 해학적인 시(詩)의 재료를 가져와 툭, 얹었을 뿐인데 과거와 현실을 잇는 시가 태어난다. 억지도 없고 기교도 없다.

김용수작가의 인문주의의 본질은 경험을 통해 확장되고 시의 행간마다 휴머니스트 아트의 바탕이 된다. 아리스토텔레스는 문학을 자연의 모방이라고 했다. 즉, 자연의 모방은 인간본성과 질서의 모방으로 귀결된다고 할 수 있다.

문학의 목적은 전통적으로 가르치고 즐거움과 위안을 주는 것이라 해도 과언이 아니다.

한평생 교단에서 제자를 양성한 김용수 작가는 작가이기 전에 선생이다.

문장의 행간을 열어보니 신경이 떠는 것처럼 민감하고 부드럽고, 때론 지엄하다.

지성과 감성의 총합체(總合體). 새소리가 있어 숲이 있다.

잘 쓴 한편의 시가 앉은뱅이를 걷게 한다면 믿겠는가! (도서출판 시성의 샘)

<조윤주 객원기자. 시인>

|