나의 마음과 눈을 강하게 붙드는 젊은 시인이 있다. 그는 바로 박은영 시인이다.

나의 마음과 눈을 강하게 붙드는 젊은 시인이 있다. 그는 바로 박은영 시인이다.

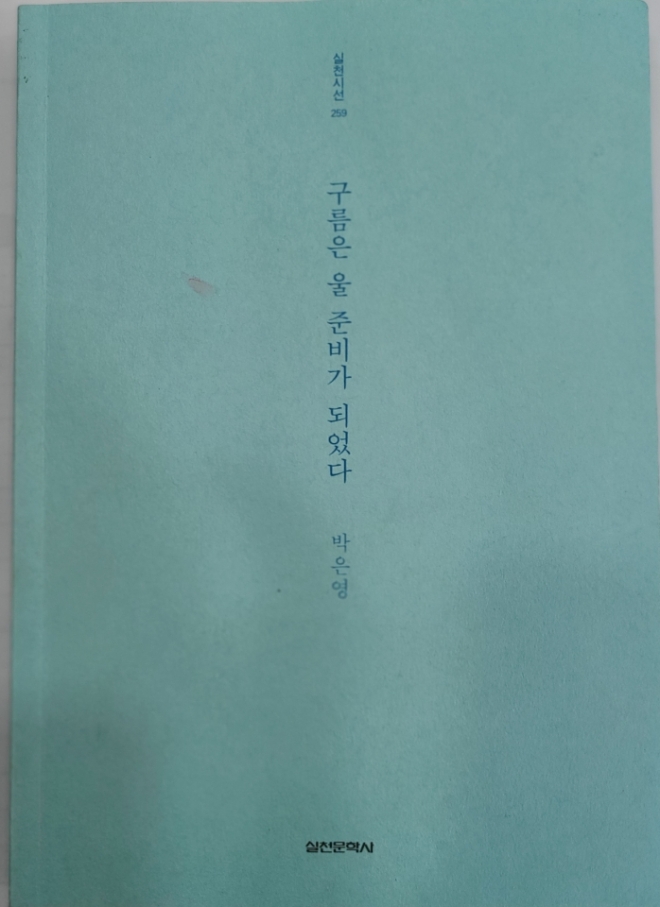

2018년 문화일보 신춘문예 ‘발코니의 시간’이 당선됐고 전북도민일보 ‘인디고’가 당선됐다. 이밖에도 제1회 농어촌희망문학상 ‘쑥’ 제2회 제주4.3문학상 ‘북촌리의 봄’이 대상을 받았다.

천재시인일까? 아니면 밤이 새는 줄도 모르고 시어를 발굴하는 노력파일까?

어찌되었든 박 시인의 시를 읽고 있노라면, 젊은 사람이 이렇게 깊은 시를 쓸 수 있지 감탄하게 된다.

젊고 늙고 경륜이나 연륜과 상관없이 누구에게나 공감을 불러일으킨다면 과장된 표현일까?

아픔을 얘기하면서 함몰되지 않는 팽팽한 선(線) 외줄타기를 하면서도 균형을 잃지 않는 노련한 춤꾼을 보는 듯하다.

박 시인은 자신의 이야기를 쏟아내는 전달방법이 신선하며 미묘하고 구체적이다. 시인이란 자신의 언어로 독자를 새로운 세상으로 안내하는 자 일 것이다. 직유(直喩)와 암유(暗喩)를 자유자재로 사용하면서 자신이 추구하는 상징성을 짙게 만든다. 독자의 마음을 끌어당기는 힘의 비결이 여기에 있다

[나는 삽 한 자루를 가지고 부화했다 /밤늦도록 땅을 파며 놀던/ 나의 멱살을 쥔 아버지처럼 손아귀의 힘이 강해 진다/ 파도 파도 배고픈 날들/ 밥그릇 수만큼 삽은 커다래지고/ 손톱은 삽날에 찍혀도 흠집이 나지 않는다/ 한 삽 한 삽 퍼 올린 흙더미에/ 아내가 딸려오고/부화한 새끼들이 배고픈 줄도 모른 채/ 흙가루를 날리며 웃어 댄다/ 움켜쥐는 법을 터득한 후 빨라진/ 삽질의 속도,/ 밥그릇이 쇳소리를 내며 바닥을 드러낸다/ 바다가 한눈에 들어오는 산자락/ 수평선 안쪽으로 각혈처럼 노을이 고인다/ 세상이 한 삽 가득 어둠을 떠먹는 시간/ 갈기를 세운 사자자리 별똥별에/ 어깨는 움츠려들고/ 삽자루를 쥔 흙투성이 손은 굳어 펴지질 않는다/ 이제 삽을 내려놓아야 할 때/ 한평생 파놓은 깊고 어두운 구덩이/ 겨우, 내 한 몸 뉠 자리다 ] 시 –토구(土狗)전문-

위의 토구(土狗)에서 보듯 삽 한 자루로 세상을 파먹으며 살아가는 흙수저의 삶을 화자(話者)자신 1인칭으로 전개한다. 그러다가 [겨우, 내 한 몸 뉠 자리]라고 무소유(無所有)로 종결될 수밖에 없는 허무함을 효과적으로 드러낸다. [삽]이란 시어를 반복적으로 사용하면서도 지루하거나 구태로 빠지지 않으면서 빈한(貧寒)한 삶의 이미지를 확장시킨다.

시인은 말(言)에 기댈 수밖에 없는 경우가 많다. 시를 써가는 도중 본인이 의도하지 않는 방향으로 흘러가 처음 생각과는 전혀 다른 것이 탄생하기도 한다. [한 편의 시가 완성되기 전에는 시는 아무데도 없다]는 말은 예나 지금이나 유용하다.

신춘문예에 당선된 후에도 연속성이 없어 묻히는 시인들이 많다. 그러나 박은영 시인의 보폭은 남다르다. 우선 천착(穿鑿)해 나가는 출발점이 돋보이고 어휘력이 뛰어나다. 추측하건데 다독(多讀) 다사(多思) 다작(多作))을 많이 해 삼다(三多)를 겸했으리라 짐작해본다. 앞으로 시단을 이끌어갈 그녀의 행보가 주목된다.

<조윤주 시인. 객원기자>

|