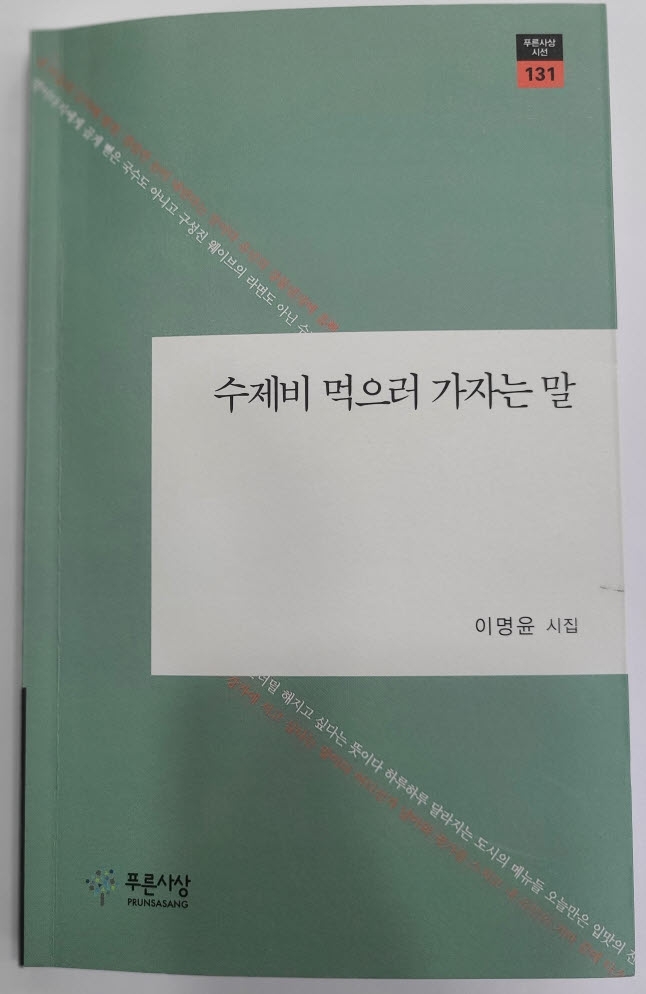

이명윤 시인이 최근 시집 ‘수제비 먹으러 가자는 말’을 출간했다.

이명윤 시인이 최근 시집 ‘수제비 먹으러 가자는 말’을 출간했다.

시란 참으로 묘한 마력을 가졌다. 한번 들어서면 굴레에서 벗어날 수 없다. 그렇다고 밥이 되는 것도 아니다.

독자들은 멀리 떠나고 시인들끼리 서로의 시를 읽고 품평하는 시대, 시가 점점 어려워지고 난해해져 감칠맛이 사라진 탓도 있겠지만 시가 독자의 마음을 치유하지 못하는 것이 가장 큰 원인이 아닐까, 나는 한참을 그런 생각에 침윤(浸潤)되어 있다.

시인들은 현재 우리가 처한 상실의 시대에서 무언가 한줄기 존재의 빛이 되고 싶은 갈망을 갖고 있다. 그 갈망은 덫이며 희망이다.

사람과 사람 사이에서 벌어지는 관조, 벌레 먹은 기둥이나 사계절이 구르며 내는 자연의 소리 등등은 너무나 철학적이고 시적이어서 끌림을 단절할 수 없다. 그러나 현대시가 추상화의 경향으로 흐르면서 생명적인 것, 인간적인 것을 거부하는 시도 종종 만나게 된다. 이렇듯 시는 다양한 얼굴을 가졌다. 하여 시를 읽다보면 작가의 마음이 뻗어나간 뿌리를 투시할 수 있게 된다.

감각적인 시어를 물 흐르듯 뱉어내는 천부적인 시인이 있고 밤낮으로 심혈을 기울이는 노력파 시인이 있다. 이명윤시인은 후자가 아닐까 생각하면서 그의 시를 오랫동안 들여다봤다.

이화공원묘지에 도착하니/ 기억은 비로소 선명한 색채를 띤다/ 고왔던 당신,/ 묘비 옆 화병에 오색 이미지로 피어있다/ 계절은 죽음 앞에서 얼마나 공손한지/ 작년 가을에 뿌린 말들이 고스란히 남아있다/ 울며불며한 날들은 어느새 잎이 지고/ 죽음만이 우두커니 피어있는 시간,/ 우리는 일렬로 서서/ 조화를 새것으로 바꾸어놓는다/ 술을 따르고 절을 하는 도중에/ 어린 조카가 한쪽으로 치워둔 꽃을 만지작거린다/ 죽음이 죽었는지 살았는지 궁금한 거다/ 세월을 뒤집어썼지만/ 여전히 부릅뜬 웃음을 본다/ 우리는 모처럼 만났지만 습관처럼 갈 길이 바빴다/ 서로의 표정에 대해/ 몇 마디 안부를 던지고 떠나는 길/ 도로 건너편 허리 굽은 노파가/ 죽음 한 송이를 오천 원에 팔고 있다/ 차창 너머로/ 마주친 마른과메기의 눈빛/ 삶이 죽음을 한 아름 안고 있다/ 한 줄의 문장이 까마귀처럼 펄럭이며/ 백미러를 따라온다/ 살다가 문득/ 삶이 살았는지 죽었는지 궁금한 순간이 있다/ 그런 날은 온통/ 흑백으로 흐릿해지는 세상의 이마를/ 만지작만지작거리고 싶은 것이다 <조화 전문>

이 시는 현재의 시간을 건너는 우리들의 삶을 고스란히 보여주고 있다. 허리 굽은 노파가 오천 원에 파는 죽음과 모처럼 만났지만 말 몇 마디 주고받고 헤어지는 표정 없는 사람들의 일상을 고스란히 반영한다. 이처럼 경계 없는 죽음, 비의적 포착을 통해 파노라마를 펼친다.

무수한 감각적 체험이 정서를 빚고 정서는 술 항아리 속에서 발효되어 어느 날 명주를 탄생시킨다. 명주를 빚는 시인이 되리라 기대해 본다.

이명윤 시인은 2006년 전태일문학상 수상, 2007년 계간지 시안으로 등단했다. 시집 ‘수제비 먹으러 가자는 말’ 푸른사상 출간했다.

<조윤주 객원기자 (시인) 333news@hanmail.net>

|